J’ai lu pour la première fois L’Épopée de Gilgamesh en Mars 2014. J’avais entendu parler de ce texte à la radio, sur France-Inter, dans l’émission de Jean-Claude Ameisen, Sur les épaules de Darwin. Le titre du livre ne m’était pas inconnu. Je l’avais découvert lors de la préparation que j’avais faite avec ma mère d’un voyage en Syrie, en 2000, mais sans le lire à l’époque. Ce voyage en Syrie est un souvenir mémorable, qui a pris, depuis le début de la guerre civile en 2012, une dimension particulière. J’avais douze ou treize ans, je me souviens des confiseries extraordinaires du souk de Damas, des porteurs d’eau et de la mosquée des Omeyyades. Alep sous une tempête de sable, le ciel jaune et irréel derrière la citadelle, le souk souterrain, les forteresses de Saladin et des Croisés, et puis les Tells, leur histoire millénaire et leurs vestiges archéologiques. Amrit, Ugarit, et, plus familière car plus proche du paysage antique européen, Palmyre, ses rangées de colonnes dressées au milieu du désert. Gilgamesh faisait partie de ce décor aujourd’hui effondré, sans que j’en sache plus sur son histoire, hormis qu’il s’agissait de la plus vieille épopée parvenue jusqu’à nous.

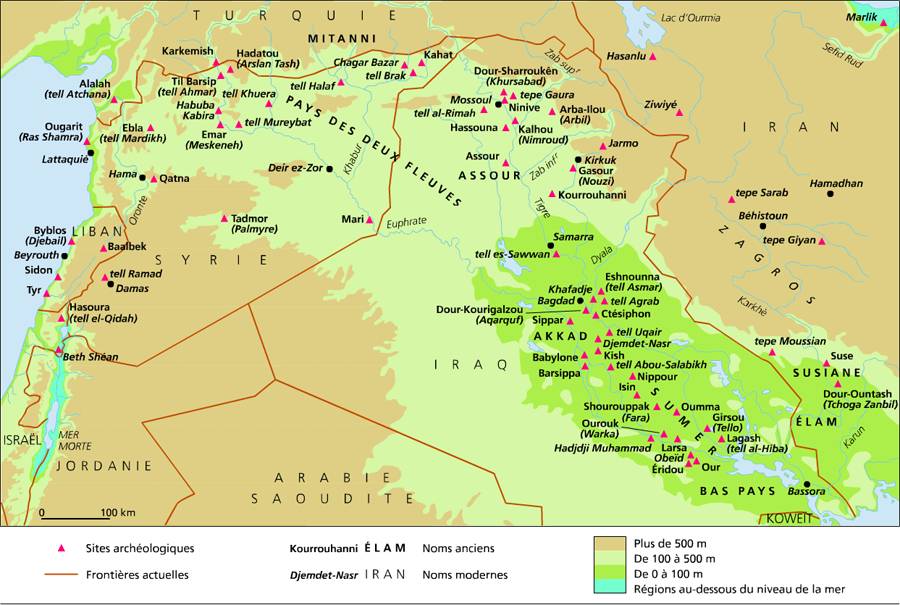

Des années plus tard, dans la bouche de Jean-Claude Ameisen, les mots anciens qui ouvrent le texte m’ont capturé, et m’ont emmené avec eux quatre mille ans en arrière, entre le Tigre et l’Euphrate, dans l’antique Mésopotamie.

« Je vais présenter au monde celui qui a tout vu, connu la terre entière, pénétré toutes choses, et partout exploré.

Surdoué de sagesse, il a tout embrassé du regard : il a contemplé les Secrets, découvert les Mystères ; il nous en a même appris sur avant le Déluge.

Retourné de son lointain voyage, exténué mais apaisé, il a gravé sur une stèle tous ses labeurs.C’est lui qui fit édifier les murs d’Uruk-les-clos et du saint Eanna, trésor sacré.

Regarde cette muraille serrée comme un filet à oiseau !

Considère ce soubassement inimitable !

Palpe cette dalle du seuil, amenée de si loin !

Avance toi vers l’Eanna, résidence d’Ishtar, que nul roi, personne, n’a jamais pu contrefaire !

Monte déambuler sur le rempart d’Uruk, scrute les fondations, contemple le briquetage : tout cela n’est-il pas brique cuite ? Et les Sept Sages, en personne, n’en ont-ils pas jeté les bases ?Trois cents hectares de ville, autant de jardins, autant de terre vierge – c’est l’apanage du temple d’Ishtar. Avec ces mille hectares, tu couvres du regard l’entier domaine d’Uruk.

Va maintenant chercher la cassette en cuivre, manoeuvre l’anneau de bronze, ouvre le volet à secret et tire la tablette de lazulite, pour y déchiffrer comment Gilgamesh a traversé tant d’épreuves. »Gilgamesh, t.I, 1-22, trad. Jean Bottéro

Code et mystères

Gilgamesh est un texte facilement disponible, dans de nombreuses éditions et traductions. Celle de Jean Bottéro, publiée chez Gallimard, dans la collection l’Aube des peuples, se détache largement de l’ensemble, pour la précision de sa traduction d’abord, et surtout pour l’érudition du dossier et des notes de bas de page qui l’accompagnent.

Gilgamesh possède cette familière étrangeté qui rend tous les textes anciens fascinants. Traduite en français, il s’agit d’une œuvre qui nous est à la fois extrêmement intime et tout à fait étrangère. Nous avons en effet une proximité particulière avec les grands textes antiques, qu’ils soient Latins, Grecs, Hébreux ou Mésopotamiens, en ce qu’ils infusent notre culture depuis leur création. Ils en marquent une certaine fondation, une source mémorable qui a traversé les âges, et nous n’avons, au cours de l’histoire, jamais cessé de les réitérer.

Cependant, et bien que nous ne les ayons jamais vraiment quittés, le temps a passé sur eux, les repères ont évolué, la langue nous a emporté vers d’autres destinations, vers de nouveaux symboles. Gilgamesh alors, comme le théâtre Grec, possède un souffle particulier, un code dont on sent qu’il donne une cohérence à la construction du texte mais qui nous échappe. Mystérieux et sublime, il a été oblitéré par le temps et n’a laissé que son ombre. Quelque chose était là, qui a disparu, et que les notes de bas de page ne peuvent que très partiellement restaurer : la culture de l’auteur et de ses lecteurs.

La XIe tablette de la version de Ninive de l’Épopée de Gilgamesh, relatant le Déluge, au British Museum (Wikimedia)

Le support sur lequel nous est parvenue l’Epopée suffit à lui seul pour représenter la beauté ornée de paradoxes d’un texte ancien. L’image de l’argile incisée au roseau il y a environ deux mille sept cents ans frappe le lecteur moderne habitué aux textes typographiés, imprimés sur papier ou projetés sur les écrans qui peuplent notre quotidien. A la manière d’un tableau, l’argile ne se contente pas de figer un message, un sens, elle a également capturé un geste, la trace du scribe qui l’a tenue devant lui il y a si longtemps. Et l’écriture soudain retrouve le pouvoir magique de ses origines : celui de convoquer subitement un absent, éloigné dans l’espace et le temps. La main tenant le stylet de roseau, celui qui a écrit, est subitement si proche de nous, et l’intimité de ce contact au travers les siècles est emplie d’émotion.

Les signes, eux, sont impénétrables. Un enchevêtrement de coins et de clous minuscules, organisé en colonnes, sur lequel le regard bute et rebondit, au point que certains savants doutèrent que ces caractères cunéiformes cachaient autre chose qu’une ornementation géométrique. Et cependant une impression d’ordre se dégage de la tablette. La disposition des signes, la présence d’espaces en fin de paragraphes, la répétition de certains symboles et l’intérêt même de couvrir une surface de terre d’inscriptions, tout dans cette image évoque la présence d’un code qui nous échappe, d’un ordre inaccessible mais suffisamment décelable pour que nos yeux habitués à lire reconnaissent dans cette tablette un objet signifiant, l’antique porteur d’un message inconnu. Quelque-chose est là, très proche, qui nous appelle et nous manque en même temps.

C’est que l’Epopée de Gilgamesh est écrite, dans sa version la plus complète, en akkadien, une ancienne langue sémitique (de la famille de l’arabe ou l’hébreux), parlée en Mésopotamie du IIIème au Ier millénaire avant J-C. L’akkadien n’est pas la plus ancienne langue écrite de Mésopotamie : elle utilise une partie des caractères imaginés par les Sumériens, un peuple de l’Est de la Mésopotamie, inventeur de la plus ancienne écriture connue (entre -3200 et -3000 selon la définition que l’on accepte d’une écriture), et qui a eu sur les peuples Akkadiens vivant à leur côté une influence considérable : le sumérien, bien que n’étant plus parlé, selon toute vraisemblance, par les anciens habitants de la Mésopotamie après -1700, restera d’usage écrit pour les documents officiels et les textes littéraires pendant des centaines d’années, à l’image du latin en Europe jusqu’à la Renaissance.

Le mythe de Gilgamesh a accompagné la culture mésopotamienne pendant de longues années, vraisemblablement propagé par la tradition orale, de générations en générations, avant d’être fixé par écrit. On en a trouvé quelques épisodes rédigés en sumérien, datant de la fin du IIIème millénaire (aux alentours de -2000), puis de nombreuses versions en akkadien à partir de la fin du IIème jusqu’au Ier millénaire, dont la plus complète, datant de -700, qui comprend onze tablettes bien conservées issues de la bibliothèque d’Assurbanipal à Ninive, et qui est traduite dans son intégralité (moins quelques lacunes) par Jean Bottéro.

Dans l’épopée, Gilgamesh est le roi de l’antique cité d’Uruk, située dans l’Est de la Mésopotamie, aujourd’hui la ville Irakienne de Warka (le nom Irakien découle directement du nom Sumérien originel), et l’une des plus anciennes agglomérations du pays de Sumer (des traces archéologiques prouvent qu’en -3500, Uruk n’était déjà plus un village). La ville abritait l’Eanna, temple dédié au culte d’Anu, Dieu du ciel et père fondateur de la dynastie des Dieux qui règne sur la Mésopotamie (la triade Enlil – Enki – Anu).

Il n’existe aucune preuve de l’existence réelle de Gilgamesh, mais le nom du roi d’Uruk apparaît dans un document mêlant personnages légendaires et historiques : la Liste royale sumérienne. Dans la pure tradition mésopotamienne des inventaires, ce texte récapitule la succession des dynasties régnant dans le pays depuis l’origine du monde.

Les listes sont une composante essentielle de la littérature mésopotamienne. Il en existe de nombreuses variations, dans l’abondant corpus cunéiforme excavé et décrypté par les assyriologues, et qui regroupent à peu près tout, selon des classements parfois étonnants : plantes, animaux, dieux, prières, présages et interprétations, etc. S’il pouvait s’agir simplement d’exercices de vocabulaire pour apprentis scribes, les listes mésopotamiennes trahissent également une volonté farouche de ce peuple d’organiser le monde et ses constituants, d’en fixer l’ordre par l’écriture.

La Liste Royale est l’une d’entre elles, rédigée vers -2000 en sumérien. Le nom de Gilgamesh y apparaît, précédé de ceux de deux rois de Kish, Megabaresi et son fils Akka, qui ont, selon toute vraisemblance, véritablement existé (on a retrouvé des inscriptions au nom de Megabaresi à Kish). Selon d’anciennes versions sumériennes de la légende, Akka est un contemporain de Gilgamesh, auquel il s’est opposé. Son règne s’étale quelque part entre -2700 et -2600, et c’est précisément de cette même période que l’archéologie a daté la construction des remparts d’Uruk, attribuée par la légende à Gilgamesh. Ce faisceau d’indices concordants rend tout à fait plausible l’existence réelle d’un roi d’Uruk portant le nom de Gilgamesh, ayant vécu aux alentours de -2650, et dont l’Histoire n’a jamais pu oublier le nom.

L’histoire d’un voyage

L’Épopée est un texte sans équivalent dans le corpus littéraire mésopotamien. Par sa longueur d’abord, par la quantité des copies qu’on en a retrouvés, mais aussi, et avant tout par sa fonction. Il ne s’agit pas d’un document administratif, pas d’une prière, ni d’une lettre, ni d’une liste ou d’un recueil de divination, qui constituent la grande majorité des tablettes cunéiformes parvenues jusqu’à nous. L’Épopée est la trace ancienne la plus imposante d’un art humain millénaire : l’art de raconter une histoire. Et la lecture de ce très antique et très vénérable témoin nous invite à considérer avec une distance nouvelle les règles, les choix et les pratiques qui encadrent la narration depuis cette origine, pour y retrouver des motifs réitérés jusqu’à nos romans modernes et, au contraire, découvrir toutes ces incongruités, toutes ces disparitions qui trahissent en creux la présence et le travail d’une culture riche et complexe.

Comme dans l’Odyssée plusieurs centaines d’années plus tard, l’histoire qui nous est racontée est celle d’un voyage, ou plutôt de deux voyages : celui effectué par Gilgamesh et son compagnon Enkidu au Pays des Cèdres, gardé par le redoutable Humbaba, et le second, bien plus long et périlleux, entrepris par Gilgamesh après la mort de son bien-aimé (la relation entre Gilgamesh et Enkidu semble dépasser la simple camaraderie), en quête du secret de la vie éternelle.

Avant cela, le texte nous dresse le portrait d’un roi brutal, abusant de son pouvoir et semant le désordre dans la ville :

« Entre les clos d’Uruk, il allait et venait, tête haute, pareil à un buffle, il étalait sa force sans pareil ;

Sans pareil à brandir ses armes, son escorte toujours sur pieds, à ses ordres !

En leur privé, pourtant, les hommes d’Uruk ne cessaient de trembler : « Gilgamesh, disaient-ils, ne laisse pas un fils à son père !

Jour et nuit, avec arrogance, il [lacune]

Tout Pasteur soit-il d’Uruk-les-clos, puissant et glorieux, sagace et averti, Gilgamesh ne laisse pas une adolescente à sa mère, fût-elle la fille d’un preux, même déjà promise! »»t.I, 52

Pour restaurer le calme dans Uruk, les Dieux décident de donner à Gilgamesh un compagnon qu’ils façonnent du même argile qui donna naissance aux hommes, bien longtemps avant le Déluge, et qui est en Mésopotamie la source de tout ce que la main humaine peut fabriquer, de la tablette d’écriture aux murs d’enceinte, en passant par la poterie. Quelque chose manque cependant à Enkidu pour faire de lui un homme civilisé, et ce n’est qu’un prototype d’être sauvage qui broute au milieu des gazelles.

« Et c’est là, dans la steppe, qu’elle [la déesse Aruru] forma Enkidu-le-preux. Mis au monde en la Solitude, aussi compact que Ninurta. Abondamment velu par tout le corps, il avait une chevelure de femme, aux boucles foisonnant comme un champ d’épis. Ne connaissant ni concitoyens, ni pays, accoutré à la sauvage, en compagnie des gazelles. Il broutait, en compagnie de sa harde, il fréquentait l’aiguade ; il se régalait d’eau en compagnie des bêtes. »

t.I, 80

Ce qui lui manque lui sera appris par une « courtisane », hétaïre sacrée envoyée par Gilgamesh. Après six jours et sept nuits d’amour, Enkidu est rejeté par sa harde de gazelles : le secret que lui a transmis la femme a achevé de le civiliser, il la suit et rejoint les murailles d’Uruk.

Ce mythe d’un homme quittant une utopie sauvage pour rejoindre la civilisation marque une borne dans une longue tradition, qui s’étire au long de l’Ancien Testament, des textes d’Hésiode, d’Ovide ou de Virgile, qu’on retrouve chez Rousseau ou chez Alain. Si la domestication d’Enkidu est d’abord heureuse, elle sera la source de regrets et d’une classique mélancolie d’un âge d’or révolu, que la civilisation est venue brutalement interrompre. C’est bien plus tard dans le récit, alors qu’Enkidu a été condamné par les dieux à connaître la mort, « le sort commun des hommes », pour le punir des sacrilèges commis avec Gilgamesh (le meurtre d’Humbaba dans la forêt des Cèdres, le refus de s’unir à Ishtar et la mort du Taureau Céleste envoyé par la déesse pour punir Uruk).

«Ô Porte, issue de la futaie, tu n’as pas de mémoire ! Il n’y a pas de conscience en toi ! A la recherche de ton bois, j’ai arpenté deux cents kilomètres, jusqu’à ce que j’eusse trouvé le plus élevé des cèdres. (…)

Je t’ai fabriquée, puis transportée à Nippur, au temple d’Enlil ! Si j’avais su, Porte, la récompense et le bienfait que tu me réservais, j’aurais brandi ma cognée pour te mettre en morceaux, (…)

Ce soi-disant Chasseur et Poseur de lacets, qui ne m’a pas laissé pareil à mes anciens amis, qu’il ne soit pas, non plus, pareil à ses amis. (…)

[à la Courtisane : ] Parce que moi, qui étais libre, tu m’as [lacune] et tu m’as ainsi fait du tort. »t.VII

Il est intéressant de constater que, dans sa colère et sa tristesse, Enkidu n’accuse jamais Gilgamesh, qui est pourtant le responsable direct de son malheur. Il maudit en revanche les trois symboles de son passage de l’état de nature à la civilisation, de sa Chute : le chasseur, la courtisane, et la porte. Le chasseur désigne la difficile quête de nourriture à laquelle s’oppose la simplicité des ruminants. La porte, quant à elle, symbolise tout à la fois l’artisanat, le commerce et le voyage, preuve de l’imperfection humaine autant que source de conflits et de douleurs. L’image peut étonner si l’on ignore que la Mésopotamie, bien que terre très favorable à l’agriculture, manquait cruellement de matériaux de constructions solides, au premier rang desquels le bois, qu’elle devait importer soit par le pillage soit par l’échange.

Cette image du bois comme symbole du commerce et de ses malheurs a, curieusement, traversé les âges. On la retrouve quasiment à l’identique chez des auteurs latins, presque mille ans plus tard :

«Nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem,

Montibus in liquidas pinus descenderat undas

Nullaque mortales praeter sua litora norant»« Alors, le pin n’avait pas encore été abattu dans ses montagnes

Et n’était pas descendu sur les flots marins pour visiter un monde étranger;

Les mortels ne connaissaient de rivages que les leurs»Ovide, Métamorphose, I, 94

« Quam bene Saturno vivebant rege, priusquam tellus in longas est patefacta vias !

Nondum caeruleas pinus contempserat undas,

effusum ventis praebueratque sinum,

nec vagus ignotis repetens compendia terris

presserat externa navita merce ratem.»« Qu’on vivait heureux sous le règne de Saturne, avant le temps où de longues routes se sont ouvertes sur la terre ! Le pin n’avait pas encore bravé les ondes azurées ni présenté aux vents le gonflement de la voile déployée ; errant à la poursuite du gain en des terres inconnues, un nautonier n’avait pas encore chargé son vaisseau de marchandises étrangères. »

Tibulle, Elégie I, 3, v35-40

Le rôle de la « courtisane » est plus ambigu. Enkidu y consacre un certain détail dans sa malédiction, qui nous renseigne sur les conditions de vie de ces femmes marginales, qu’il serait incomplet d’appeler « prostituées » : leur rôle convoque, au delà d’une transaction tarifée, la dimension sacrée de la sexualité en Mésopotamie, avérée notamment dans les cérémonies de mariages hiérogames comme le hašadu, et plus largement dans la pratique très libre de l’amour en ce temps là.

« Une malédiction puissante, et qui s’en prenne à toi, au plus vite ! Jamais tu n’édifieras de foyer heureux ! Jamais tu ne cajoleras [lacune]

Jamais tu n’entreras au harem des jeunes femmes ! La lie de bière souillera ton beau sein ! De son vomi, l’ivrogne éclaboussera tes atours [lacune]

Tu n’auras jamais droit au contenu de la fiole-au-parfum ! Le clair argent, orgueil du monde, ne fera pas long feu chez toi ! Le plus plaisant de tes lieux de séjour, ce sera le devant de ta porte, et ta demeure les bords du chemin !

Tu logeras dans la solitude, tu hanteras l’ombre des remparts ! Ronces et épines mettront tes pieds à vif ! Ivrognes et soiffards te souffletteront à leur aise ! Dans la rue on vociférera après toi ! Le maçon n’obturera point les fissures du toit de ta maison ! Chez toi s’installera la chouette ! Chez toi l’on ne festoiera jamais !»t.VII, III, 5-26

Cependant, et après que le dieu Samas lui a reproché sa sévérité, Enkidu adoucit sa sentence.

« Ma bouche, qui t’avait maudite, va, tout au rebours, te bénir !

Princes et gouverneurs deviendront tes amants ! Encore à dix kilomètres de toi, on se battra la cuisse d’impatience : à vingt kilomètres, on secouera sa chevelure d’énervement, et le soldat, sans plus attendre, dégrafera son baudrier !

On te prodiguera obsidienne, lazulite, et or ! Qui te fera cadeau de boucles d’oreilles précieuses, verra tomber sur ses terres la pluie, et ses récoltes s’entasser ! On t’introduira jusque dans le temple des dieux ! Pour toi, l’on abandonnera une épouse, même mère de sept enfants !»t.VII,IV, 1-10

Cette ambiguïté des « courtisanes » ou des hiérodules dans la culture mésopotamienne, à la fois révérées et rejetées, c’est à dire, au sens premier, sacrées, tabous, est en réalité le cœur même du thème déployé par l’Épopée. On y devine l’hédonisme d’un peuple pour qui l’homme se distingue de l’animal dès lors qu’il connaît le plaisir, mais y découvre en même temps l’angoisse de sa fin. La Chute, alors, apparaît plus complexe que dans l’Ancien Testament : célébrée comme un mal nécessaire, elle offre l’accès aux plaisirs de la vie terrestre et aux richesses techniques de la civilisation (et les anciens Mésopotamiens sont fiers, à juste titre, d’avoir bâti de leurs mains couvertes d’argile un pays prospère).

Les « courtisanes » se tiennent au centre de cet hybride de bonheur et de mélancolie. Êtres chimériques, donc nécessairement marginales, elles célèbrent la vie dans ses excès les plus joyeux comme les plus sombres, à l’image de leur double dans le panthéon Mésopotamien : Ishtar, déesse de l’amour et de la guerre, du flux vital et de tous ses débordements, et qui a toujours eu, au cours des trois millénaires pendant laquelle cette culture s’est développée, une place prépondérante parmi les dieux, survivant au renversement sur le trône des cieux d’Anu par Enlil (vers -2500), puis à l’avènement de Marduk (vers -1000), en demeurant leur éternelle favorite.

C’est cette même mélancolie qui, après Enkidu, atteint Gilgamesh à la mort de son compagnon. Aux six jours d’amour répondent les six jours de deuil : après avoir connu le plaisir d’un bonheur partagé, Gilgamesh se lamente sur le destin funeste qui attend les hommes, et décide d’entreprendre un long voyage, à la recherche de la vie sans fin.

« Mon ami que tant je chérissais, et qui avait avec moi traversé tant d’épreuves, le sort commun des hommes l’a terrassé !

Six jours et sept nuis, je l’ai pleuré, et refusé à la tombe, jusqu’à ce que les vers lui soient tombés du nez. Alors je me suis mis à craindre et redouter la mort, et à vagabonder par la steppe.

Portant le drame de mon ami, j’ai longuement vagabondé par la steppe !

Portant le drame d’Enkidu, j’ai longuement vagabondé par la steppe ! Longuement cheminé, et vagabondé par la steppe.

Comment me taire ? Comment demeurer coi ?

Mon ami, que je chérissais, est redevenu argile ! Enkidu, mon ami, que je chérissais, est redevenu argile !

Et moi ne me faudra-t-il pas, comme lui,

Me coucher,

Pour ne me plus relever

Jamais, jamais ?»t.X, II,1

Les trois dernières tablettes de l’épopée contiennent le récit de ce voyage et des diverses rencontres que fera Gilgamesh jusqu’à Utanapishti-le-lointain, l’homme qui a survécu au Déluge, et à qui les dieux ont offert l’éternité. Il n’y trouvera pas ce qu’il est venu chercher, et rentrera, toujours mortel mais beaucoup plus sage, dans sa ville d’Uruk, avec comme commandement celui de profiter des joies comme des peines que leur courte existence offre aux humains, sans chercher à fuir le « sort commun des hommes », et le sien inéluctablement.

« Qu’as-tu gagné à te perturber de la sorte ?

A te bouleverser, tu t’es seulement épuisé, saturant tes muscles de lassitude et rapprochant ta fin lointaine !

Comme un roseau de la cannaie, l’humanité doit être brisée !

Le meilleur des jeunes hommes, la meilleure des jeunes femmes sont enlevés par la main de la Mort,

Mort, que personne n’a vue, dont nul n’a aperçu le visage, ni entendu la voix :

Mort cruelle, qui brise les hommes !

Bâtissons-nous des maisons pour toujours ?

Scellons-nous des engagements pour toujours ?

Partage-t-on un patrimoine pour toujours ?

La haine se maintient-elle ici-bas pour toujours ?

Le fleuve monte-t-il en crue pour toujours ?

Tels des éphémères emportés au courant,

De visages qui voyaient le soleil, tout à coup il ne reste plus rien !»t.X, Sm 1681,6′-25′

Le texte alors peut se refermer sur lui-même, tandis que Gilgamesh admire sa ville avec le batelier qui l’a ramené chez lui, reprenant les mots de la première tablette :

« Regarde cette muraille serrée comme un filet à oiseau !

Considère ce soubassement inimitable !

Palpe cette dalle du seuil, amenée de si loin !

Avance toi vers l’Eanna, résidence d’Ishtar, que nul roi, personne, n’a jamais pu contrefaire !

Monte déambuler sur le rempart d’Uruk, scrute les fondations, contemple le briquetage : tout cela n’est-il pas brique cuite ? Et les Sept Sages, en personne, n’en ont-ils pas jeté les bases ? »t.XI, 300b

Le voyage de l’histoire

L’extrême oralité de l’Épopée est frappante pour le lecteur, et peut rendre son abord parfois difficile. Non seulement, le texte est visiblement fait pour être lu à voix haute, récité à une assemblée, à un auditeur directement apostrophé dès les premiers vers, mais il est surtout composé exclusivement de discours, plus ou moins enchâssés les uns dans les autres. La longue description d’Uruk qui ouvre et ferme le récit est tout à fait exceptionnelle : le reste se contente de reproduire ce que les différents protagonistes ont dit, et les actions qui ont suivi leurs paroles, sans plus d’éléments de contexte ou de décor.

Le texte n’a pas réellement de narrateur, ou plutôt une multitude de narrateurs se succédant au fur et à mesure de son déroulement. Tous sont clairement identifiés par leur nom hormis le premier, celui qui nous invite rétrospectivement à suivre le chemin conduisant à la tablette que nous sommes précisément en train de lire, et nous présente la stupéfiante image de la ville d’Uruk dans les premiers vers. A qui appartient ce « je », cette voix qui s’adresse à nous et nous enjoint à poursuivre la lecture ?

Les lettres mésopotamiennes, dont on a retrouvé de nombreux exemplaires, sont toutes construites sur un modèle identique, qui fait intervenir ce même protagoniste mystérieux. Elles démarrent en effet toujours par une phrase à l’impératif, adressée à un inconnu :

« Dis à mon Roi : voici ce que Sîn-Illat, général, ton serviteur, dit. »

« Dis à Lugal-ibila ce que Inim-Inana dit.»

« Dis à mes frères : voici ce que Aba-taḫ-lugalĝa dit.»

Qui est cet anonyme qui doit « dire » au destinataire ce que l’auteur lui a confié ? Il pourrait s’agir simplement du scribe, auquel le message à été transmis pour être figé dans l’argile fraîche, ou auquel reviendra la tâche de lire à voix haute la lettre à son destinataire. Une lettre écrite en sumérien aux environs de -2000 laisse cependant entrevoir une autre interprétation. Elle est adressée à une déesse, comme il était assez souvent l’usage à l’époque. Elle comporte donc une dimension symbolique, et n’a sûrement pas pour objectif d’être récitée directement à sa destinataire. Celui qui l’a écrite, Nanna-manšum, est un scribe. Selon toute vraisemblance il est donc directement l’auteur de la tablette retrouvée, et n’a donc besoin d’aucun intermédiaire dans sa relation avec la déesse.

« Dis à Ninisina, première née du saint Anu, éminente parmi les femmes (…)

voici ce que Nanna-manšum dit : »

A qui donc peut donc s’adresser le scribe, ici, sinon à l’écriture elle-même ? A la prodigieuse tablette qui permet de porter sa parole, aux signes inventés dix siècles plus tôt et qui ont permis à sa prière d’atteindre Ninisina peut-être, et incontestablement les assyriologues anglais du XIXème siècle ? L’invention miraculeuse des Sumériens a transformé pour toujours le rapport que les hommes entretiennent entre eux, avec leurs ancêtres, leur descendance, les dieux et le monde. Elle a profondément marqué la culture au sein de laquelle elle a émergé, et a conservé du prodige de son invention un caractère magique, merveilleux. Le monde, dans la divination Mésopotamienne, est une vaste tablette d’argile sur laquelle les dieux inscrivent l’avenir, et il suffit d’apprendre son alphabet pour en connaître le futur. Ecrire, même une lettre, un rapport ou un inventaire de biens, c’est réitérer le geste divin par lequel l’insaisissable se fixe définitivement dans l’argile, c’est accéder à la vie sans fin.

C’est l’écriture, le texte lui-même, qui nous parle, alors, dans les premiers vers de l’Épopée, et nous donne le chemin pour trouver « la tablette de lazulite » où il a été inscrit. Et toute la construction de l’Épopée célèbre la force de l’écrit, ce miracle qui permet à une voix de traverser les âges, et dont on ne peut qu’admirer le merveilleux, cinq mille ans plus tard, en l’entendant s’élever à nouveau d’un fragile morceau de terre conservé au British Museum.

Abymes et lacunes

Il faut lire Gilgamesh comme une célébration, un hommage à l’écriture et à sa magie, la seule voie d’accès à l’eternité. Les innombrables répétitions dont est constitué le texte lui donnent une dimension quasi incantatoire, qui créent un suspens en même temps qu’elles reproduisent les effets de la durée. Les mots, ont, dans l’Épopée, le rythme d’une marche dont les vers sont les pas : répétés à l’identique, leur accumulation produit soudain et imperceptiblement un voyage, un trajet. On y retrouve avec délice une métaphore de la lecture elle-même, dont le sens jailli dans le parcours, la succession et la juxtaposition de signes qui, pris isolément, sont inintelligibles. La parole passe, de bouches en bouches sans connaître aucune variation. Fixée par l’écrit, elle devient prophétique.

« Quand il eut parcouru dix kilomètres,

Profonde était l’obscurité, sans la moindre lumière : il n’y pouvait rien voir, ni devant, ni derrière !

Quand il eut parcouru vingt kilomètres,

Profonde était l’obscurité, sans la moindre lumière : il n’y pouvait rien voir, ni devant, ni derrière !

Quand il eut parcouru trente kilomètres,

Profonde était l’obscurité, sans la moindre lumière : il n’y pouvait rien voir, ni devant, ni derrière !

(…)

Quand il eut parcouru quatre-vingts kilomètres,

Profonde était l’obscurité, sans la moindre lumière : il n’y pouvait rien voir, ni devant, ni derrière !

(…)

Quand il eut parcouru cent dix kilomètres,

Apparut un rayon de soleil.

Quant il eut parcouru cent vingt kilomètres,

Ce fut le plein jour ! »

L’Épopée de Gilgamesh offre alors une vertigineuse mise en abyme du pouvoir des mots. Elle nous parle du voyage de ses héros, en même temps que du voyage qu’est toute lecture. Elle chante l’éphémère vie humaine et l’échec de Gilgamesh à atteindre l’éternité en même temps qu’elle en démontre le contraire : l’écriture a permis de fixer à travers cinq mille années d’amnésie l’histoire de ce mortel que le récit ressuscite à chaque fois.

Les siècles finiront bien, pourtant, par avoir raison de Gilgamesh, de ses aventures et de son souvenir, donnant raison à Utanapishti-le-lointain. De nombreuses lacunes émiettent la lecture et des pans entiers de tablettes sont définitivement perdus, tant qu’aucune fouille ne vient ajouter de nouveaux morceaux au puzzle gigantesque de la civilisation mésopotamienne. Malgré le contact privilégié que nous offre le langage avec les cultures Akkadiennes et Sumériennes, leur monde, son ordre et sa signification nous sont irrémédiablement étrangers, et les fragments qui émergent des sables de l’oubli ouvrent bien trop de questions pour que les trop rares assyriologues puissent espérer y répondre un jour.

C’est la dernière leçon de Gilgamesh : la connaissance des langues anciennes nous offre le plaisir d’un voyage dans un pays si lointain qu’il n’existe plus, la joie mélancolique d’entrevoir, au détour d’une phrase décodée, un pan du passé tout à coup proche, et soudain très distant. Ce sont les derniers échos de ces grands peuples disparus, et l’unique trajet nous permettant d’en retrouver, le temps d’une lecture, les bribes. Il nous faut sans relâche parcourir les routes de ces langues, pour reconnaître au loin ce qu’elles nous ont légué. Si le lien cède, il cède à jamais.

«We shall not cease from exploration

And the end of all our exploring

Will be to arrive where we started

And know the place for the first time.»TS. Eliot, Little Gidding, Four Quartets, 1942

La Syrie dont je me souviens, avec ses norias et ses ses souks agités, n’existe déjà plus. Elle a rejoint les ruines anciennes de la Mésopotamie, ravagée par une guerre civile et une violente crise régionale et internationale depuis 2012. A l’image de l’Épopée de Gilgamesh, elle semble n’avoir jamais été aussi proche et aussi lointaine qu’aujourd’hui. L’horreur de la violence que la guerre propage ici et là-bas l’expulse vers un passé barbare dont on imaginait être préservé, quant aux flots de réfugiés ballottés dans nos villes au hasard des hésitations de l’Union Européenne, ils nous rappellent que le destin du monde, notre destin, est en train de s’écrire à nouveau comme un voyage sur cette terre millénaire, qui imprime à grand coups de bombes ses caractères sanglants sur l’argile sombre.

Il ne me reste de mon voyage en Syrie que quelques photos et des souvenirs. Les confiseries du souk de Damas, la mosquée des Omeyyades, les porteurs d’eau, Alep, sa citadelle devant le ciel chargé de sable, les souks souterrains, les forteresses et les tells sont une portion de ma propre épopée, inscrits dans le livre de ma mémoire parmi la multitude d’instants, d’émotions et de sensations qui sédimentent mes archéologies personnelles.

La réminiscence est la plus douce des lectures, un voyage immobile à travers le temps et l’espace à la rencontre de l’inconnu que nous avons été. Seule l’écriture est capable d’un tel prodige. C’est une lettre, adressée il y a quatre mille ans à Kuwari, le seigneur de Mat-utêm, qui le dit le mieux.

« Bulattal m’a apporté ta missive, et j’en suis tout à fait ravi, j’ai eu l’impression que nous nous étions vus, toi et moi, et que nous nous étions embrassés. »