Ils sont les omniprésents fétiches de notre modernité. Ils se glissent dans nos poches, trônent dans nos salons, nous font face pendant nos heures de bureau et se dressent partout dans les gares ou les aéroports. Nous les nommons par un terme parfaitement antithétique de leur fonction moderne : depuis son apparition dans la langue française, au moyen-âge, l’écran désigne toute surface permettant d’occulter un rayonnement excessif, en s’intercalant entre la source (de lumière ou de chaleur) et le récepteur. Paravent, toile, rideau, tout ce qui masque, tout ce qui occulte, fait écran.

Dans ce sens originel, la place de l’utilisateur est donc derrière l’écran, dans son ombre, à l’abri des images projetées à son recto. Pour décrire cette occultation d’un signal par un obstacle, la physique utilise un substantif qui a capturé cette définition initiale : l’écrantage.

Le mot, en même temps que l’objet, a pivoté de 180 degrés vers la fin du XIXème siècle pour prendre son sens le plus commun aujourd’hui : l’écran est désormais ce qui fait face à ses spectateurs, vers lesquels il diffuse images et lumière. L’écran n’écrante plus, il projette.

Ce retournement sémantique marque une rupture entre l’étymologie et la sémiologie de l’écran, qu’il faut savoir reconnaître pour inscrire le mot dans le bon réseau conceptuel. Si une certaine continuité technologique relie l’écran moderne et l’écran de cheminée du XIIIème siècle (proximité de la forme, rôle de la lumière), un immense gouffre symbolique sépare l’écran de cinéma ou celui de nos smartphones de leurs anciens homonymes. Ce gouffre, c’est l’image.

Invisible signifiant

En devenant le support d’une image, l’écran quitte brutalement l’univers physique des objets muets et bascule dans le symbole, au point que sa propre définition en devient problématique.

Dans son acceptation actuelle, le mot « écran », désigne un ensemble de surfaces permettant la visualisation de signes. La fonction principale de l’écran est donc celle d’être occulté par le message qu’il supporte, de disparaître derrière lui. C’est un objet toujours fuyant, paradoxal, qui doit rester insaisissable et invisible pour jouer parfaitement son rôle. Et ce paradoxe est en réalité la seule définition possible d’un objet qui se veut le support d’une projection symbolique, donc à lui seul une forme de langage.

L’écran est, fondamentalement, un signe, qui entretient avec l’image projetée le même rapport que le mot avec le sens, il est le signifiant d’un signifié visuel, et renvoie toujours vers un ailleurs symbolique, un au-delà de lui-même. Quand on regarde un écran, c’est cet ailleurs vers lequel il pointe que l’on voit, jamais la surface par laquelle on y accède.

Dans une série de photographies fascinantes intitulée Removed, Eric Pickersgill a, littéralement, effacé les écrans de notre quotidien des mains de leurs utilisateurs. Cette disparition est le prérequis fondamental pour nous permettre d’appréhender la force sémiotique des écrans. Comme tout signe, l’écran ne peut jamais être décrit en tant que signe : il disparaîtra toujours soit en renvoyant à une image (à un signifié), soit en retombant sur sa définition techologique, brute et muette, redevenant l’écran aveugle du moyen-âge. Lorsqu’il s’efface, ce qui devient alors visible, c’est la relation qu’il tisse avec son spectateur, c’est à dire le signe, le symbole, l’écran dans toute la puissance de sa transparence.

Dans les images d’Eric Pickersgill, on ne voit plus l’écran mais uniquement le renvoi qui nous projette ailleurs, au-delà de sa surface invisible, et bien loin de la réalité physique.

Histoire d’écrans

Selon cette description, on peut dire qu’il y a écran dès qu’il y a langage visuel projeté physiquement, c’est à dire dès lors qu’il y a possibilité d’imaginer une dissociation entre le support et l’image, dès qu’il est possible de constater où d’imaginer un avant de la projection, une absence (même théorique) dans laquelle l’écran serait donné brut, devenant à nouveau cette ombre silencieuse et aveugle.

Dans cette définition d’hybride de sens et de signe, de muet et de symbole, nos écrans contemporains rejoignent une très ancienne tradition. La grotte ornée, le corps maquillé ou habillé, le vitrail, la tablette d’argile, la peinture, le parchemin, le livre, la boue couverte de traces, sont autant d’écrans sur lesquels nous lisons, depuis nos origines, autre chose que ce qu’ils sont.

Cette vaste famille s’étire en continu entre deux bornes, deux écrans limites qui s’opposent et se rejoignent. Le premier est la nuit noire, l’obscurité totale, écran absolu, infini et terrifiant qui provoque la projection d’hallucinations visuelles sans autre source que notre propre imagination. Le second est la tâche aveugle, ce point situé sur l’écran de notre rétine, correspondant au passage du nerf optique, et qui ne peut recevoir aucune information lumineuse. Présente comme une lacune au centre de toute image perçue par notre œil, elle est dans la plupart des cas effacée par notre cerveau, qui recompose les images manquantes à partir de leur environnement immédiat.

Pour « voir » la tache aveugle, fermez l’oeil droit et fixez le carré de droite avec l’oeil gauche. A une distance d’environ 30 ou 40 cm de l’image, le rond situé à gauche devient invisible, occulté par la tache aveugle de l’œil.

Immense écran sans image, ou minuscule image sans écran, la nuit et la tache aveugle ont ceci en commun qu’elles évoquent toutes deux la même obscurité, celle, inaccessible et mystérieuse, de notre conscience, où se constituent, prennent forme et sens toutes les images, toutes nos images.

De la personnalisation à l’exclusivité

Au sein de cette famille passe une faille ouverte au milieu de XXème siècle, et qui ne cesse de se creuser depuis. Du corps maquillé jusqu’au cinéma, en passant par la tablette d’argile ou le tableau de maître, l’écran est en effet collectif : il est une portion du réel, accessible sans restriction à tous ceux qui se trouvent dans son environnement, et il adresse un message indifférencié dans la forme à tous ses spectateurs.

Avec la télévision apparaît une première fracture : l’écran, par sa multiplication de programmes, est subitement capable d’adresser des messages distincts, en fonction du choix des téléspectateurs. Cette première forme d’interaction humain – écran, encore archaïque, est à l’origine des classiques conflits autour de la télécommande qui ont pimenté la vie familiale de la seconde moitié du vingtième siècle. Au-delà de l’anecdote, un mouvement important est à l’oeuvre derrière ces conflits, qui se poursuit aujourd’hui en s’accélérant sans cesse, et éloigne à une vitesse toujours plus grande les écrans modernes de leur prédécesseurs historiques : celui de la personnalisation de l’écran et du message qu’il porte. La télécommande, dans cette histoire, cristallise la tension entre un désir individuel attisé par une offre toujours plus riche et les contraintes de l’exclusivité du medium (le téléviseur) et des exigences de la vie collective (regarder, ensemble, un programme).

Démocratisé au début des années 1990, l’ordinateur (et son écran) étend encore plus loin les possibilités d’interactions ouvertes par la télévision. Le spectateur devient désormais pleinement utilisateur, en relation active avec la machine dont l’affichage évolue au fur et à mesure de ses interactions via les différents périphériques d’entrée (souris, clavier). Développé par des bricoleurs à la fin des années 1970 (et notamment Steve Jobs et son Apple II de 1977), ce nouvel outil porte un nom à la hauteur de l’ambition de ses créateurs : personal computer. Cette désignation affiche clairement l’objectif des pionniers de l’informatique : concevoir un objet avec lequel chaque utilisateur pourra tisser une relation affective telle qu’elle fait de chacun d’entre nous un acheteur potentiel. L’écran n’est plus collectif, ni même familial comme l’antique téléviseur et sa télécommande, il devient personnel.

Ce mouvement se traduit par une explosion du nombre d’écrans occupant notre environnement intime, ainsi que du temps passé devant chacun d’eux (bureau, ordinateur privé, télévision). La fin des conflits de télécommandes est proche, puisque l’ordinateur laisse entrevoir la possibilité de supprimer le terme contraignant de l’équation : puisque l’ordinateur est personnel, chacun dispose de son écran, et l’exigence de collectivité disparaît. Un problème demeure cependant, qui ne sera pleinement résolu qu’en 2007 : les ordinateurs sont lourds, complexes à déplacer et longs au démarrage. Le lien noué entre l’écran et son utilisateur ne peut donc qu’être discontinu, passager, au rythme de nos pérégrinations d’un écran à un autre.

Le 10 janvier 2007, Steve Jobs annonce le lancement de l’iPhone, qui n’a de téléphone que le nom, et ne ressemble à rien de connu. C’est que les équipes d’Apple ont réussi à effacer du personal computer l’ensemble du computer, pour n’en laisser que le personal : le « I » de l’iPhone, la relation, le signe, c’est à dire l’écran. Tactile, mobile, connecté, autonome, il se rapproche au plus près de son propriétaire, qu’il peut enfin suivre en continu (plus de la moitié des utilisateurs dorment avec leur smartphone, parfois à la main). Le design de l’iPhone est, aujourd’hui, ce qui se rapproche au plus près du signe pur, de l’écran invisible en tant que signifiant, celui qu’Eric Pickersgill a su capturer dans son absence. Le choix d’une extrême mobilité a pour but de nouer plus fermement que jamais le lien entre l’écran et son propriétaire. Réagissant au toucher, verrouillé par un code ou s’activant par reconnaissance d’empreintes digitales, le smartphone n’est plus seulement personnel, il est devenu exclusif, aussi intime que la main qui le tient ou l’œil qui le regarde, une partie de nous-même.

Addiction générale

Cette relation exclusive a rapidement pris l’allure d’une addiction généralisée décrite en détail par Jacob Weisberg dans un article récent publié dans la New York Review of Books (25/02/2016). En moyenne, nous accédons à nos smartphones 221 fois par jour, soit toutes les 4 minutes environ. Il suffit de traverser une gare, un open-space, d’attendre à un arrêt de bus, de prendre un métro ou de marcher dans la rue pour saisir la place qu’ont pris les écrans dans notre quotidien. Nous consultons nos SMS aux toilettes, nos e-mails dès que nous ouvrons les yeux le matin, et il est devenu tout à fait inenvisageable de patienter plus de quelques secondes sans sortir l’écran omniprésent de notre poche, ou de participer à une seule discussion orale à la fois, sans la doubler par des échanges virtuels.

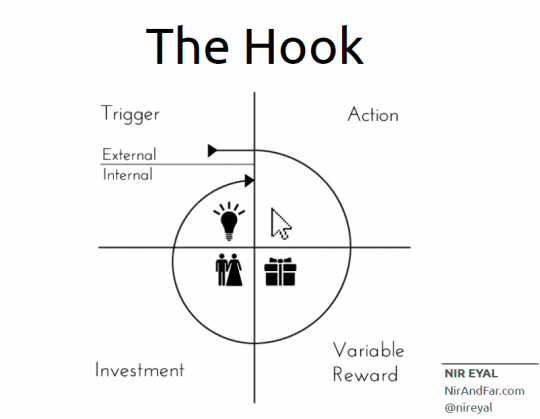

Ces comportements compulsifs ne sont pas le fruit du hasard, mais d’une recherche méthodique de la part des développeurs d’apps, qui s’intéressent depuis quelques années de très près aux travaux des neurosciences et de la psychologie dans le domaine de la formation d’automatismes, de rituels. Dans un monde où le concurrent n’est qu’à un clic de distance, savoir maintenir son client captif est un enjeu crucial. Les mécanismes de l’addiction exploités par les différentes apps (SMS, Mails, Réseaux Sociaux divers…) sont à la fois simples, efficaces, et dupliqués à l’infini sur nos smartphones. Ils s’inspirent de théories psychologiques développées au début du XXeme siècle, et appliquées sur les animaux par B.F. Skinner aux Etats-Unis dans les années 1930, à la suite de Pavlov. Nir Eyal, un entrepreneur devenu gourou de l’expérience utilisateur et des techniques de création d’habitude en décrit les principales étapes dans son livre Hooked, et au long des articles de son blog, Nir And Far.

Tout commence par l’amorce : un signal attirant notre attention (une notification visuelle, une vibration) et signifiant que quelque chose s’est produit qui nous concerne, sans en dire plus sur la nature de l’événement, sur le message. Pour savoir ce qu’il s’est passé, il faut se connecter, ouvrir l’application. Nous recevons alors une récompense, d’intensité variable : le plaisir de lire un message, de se découvrir identifié dans une photo, dans un commentaire, de se retrouver subitement inclus dans un réseau bien plus vaste que l’instant réel, duquel nous venons d’être évacué par notre smartphone. La dimension aléatoire de la récompense (le message n’est parfois pas intéressant, ne nous est pas spécifiquement destiné) couplée à l’impossibilité de l’anticiper sans en prendre connaissance (la vibration du smartphone est identique à chaque message) est le point fondamental de l’addiction. C’est exactement le même mécanisme qui pousse le joueur de casino à actionner encore et encore la machine à sous sans jamais savoir s’il en recevra 1€ ou 10 000€ au coup suivant, et nous fait parcourir des kilomètres de scroll à la recherche de quelque chose d’intéressant. Si le plaisir reçu est suffisant, nous sommes alors prêts à nous investir dans la boucle, en préparant la prochaine amorce: une réponse au message, un like, un commentaire… qui seront diffusés au long de la communauté, appelant de nouvelles connexions, de nouvelles réponses, et de nouvelles sollicitations, qui nous happeront à nouveau dans notre écran, bouclant la boucle. Au passage, et presque inconsciemment, nous partageons avec l’entreprise offrant gratuitement les services de sa plateforme d’échanges des informations importantes sur nos goûts, nos habitudes, et passons au travers nombre important de publicités. Sources des revenus des entreprises digitales, elles sont la contrepartie du deal numérique.

Cette boucle additive est particulièrement puissante car elle s’auto-entretient en s’amplifiant à chaque itération. Son moteur est notre peur de passer à côté de quelque chose, communément désignée par l’acronyme FOMO (fear of missing out). Peur de rater un message, une nouvelle importante, de ne plus être à la page, la FOMO n’est en fait la peur d’aucun objet précis sinon l’angoisse de la déconnexion, l’expression du manque laissé par la dépendance, qui pousse le consommateur à reprendre une dose de connexion pour apaiser l’attente de la prochaine notification. Elle nous plonge dans une fiévreuse recherche de toujours plus d’interactions, de stimuli, nous propulse vers les sommets du plaisir, la joie de sembler n’être jamais séparé de ceux que l’on aime, de s’inclure dans une chaude matrice numérique où tout est à portée de doigt, et nous laisse hagards et épuisés dans la solitude, démunis face à la déconnexion, le hors réseau ou tout simplement l’autre, ses émotions et son existence réelles qui nous submergent sans jamais aucune notification.

L’écran et son double

C’est ici que l’écran de nos smartphone renoue avec son étymologie. Conçu comme un objet exclusif, donc mobile, donc miniaturisé, l’écran focalise l’attention de son utilisateur sur une minuscule portion du réel. Support d’applications pensées comme une addiction, il monopolise l’attention sur l’univers merveilleux et coloré qui s’offre à travers sa surface. Plus rien ne compte alors que ce rectangle que nos doigts caressent, et tout le monde autour est subitement occulté. C’est cette disparition qu’a saisi Eric Pickersgill dans ses images, dont l’absurdité offre une description effrayante.

Le jeu d’inversion et de retournement d’Eric Pickersgill est riche d’interprétations : car ce qui est véritablement enlevé, dans Removed, ce n’est pas l’écran, dont il reste la trace (le signe) omniprésente dans le regard hypnotisé des sujets photographiés, mais avant tout le monde, l’autre, ce réel totalement effacé de la conscience de sujets fascinés par le vide d’un ailleurs.

« This phantom limb is used as a way of signaling busyness and unapproachability to strangers while existing as an addictive force that promotes the splitting of attention between those who are physically with you and those who are not. »

Et cette obscurité immense semble être précisément ce qui nous attire et nous maintient dans la lumière rassurante de nos écrans. Car de l’autre côté de leurs miroirs déformants, le monde qui s’offre est doux et toujours à notre service. L’écran permet de constituer un double du réel derrière lequel s’abriter pour construire une image de soi maîtrisée et agréable, et surtout pour échapper aux émotions que la spontanéité de l’échange réel ne peut s’empêcher de générer, et qui font la saveur de la subjectivité.

C’est cette étrange relation au monde et aux autres qu’étudie Sherry Turkle dans Alone Together. Elle observe les effets délétères de la connexion permanente sur notre concentration, notre conscience et notre empathie.

« It’s the capacity for solitude that allows you to reach out to others and see them as separate and independent. »

Sherry Turkle, Alone Together

L’écran offre une séduisante protection contre toute confrontation indésirable, tout conflit, qu’il permet de régler de manière plus douce, en évitant d’exprimer les émotions qui nous submerge et nous débordent. Le couple, la famille, le groupe d’ami : l’écran s’interpose alors dans nos relations les plus intimes, celles qui fondent notre lien avec nos semblables, et où la culture humaine a toujours célébré son extraordinaire capacité à comprendre les besoins de l’autre, à vibrer au rythme de ses émotions, à apporter le réconfort d’un regard, d’une attention. C’est ce cœur de l’empathie dont Sherry Turkle constate avec tristesse l’effritement progressif, et le remplacement par l’ensemble de transactions standardisées offertes par les écrans.

L’écran n’a jamais aussi bien porté son nom que dans les images de la modernité saisies par Eric Pikerskill. Diffusé dans toutes les ramifications de notre culture technologique, il s’est fixé au plus proche de notre conscience, qu’il fascine et obnubile. Dans son ombre s’étend une immense tache aveugle, qui noie dans une nuit inarticulable tout ce qui déborde ses minuscules limites numériques. L’univers, les autres, les racines de notre empathie et de notre subjectivité disparaissent. Écrantés.

« Now she walks through her sunken dream

To the seat with the clearest view

And she’s hooked to the silver screen ».David Bowie, Life on Mars, 1971

0 Comments

1 Pingback