Le 25 Avril 2015, lorsqu’un un séisme de magnitude 7.9 frappe le Népal, Facebook déploie une nouvelle fonctionnalité à destination des populations touchées, qui contraste avec l’utilisation habituellement plus frivole du réseau social : le Safety Check.

C’est une précédente catastrophe, le séisme et le tsunami qui ont ravagé la côte Est du Japon en Avril 2011, qui a, semble-t-il, incité Facebook à développer ce nouvel outil. Les réseaux sociaux ont en effet joué, au Japon comme lors d’autres événements tragiques, un rôle important pour les survivants tentant de retrouver des disparus ou de rassurer des proches. Le Safety Check donne un cadre simple à cette pratique : activé dans une zone géographique spécifique, il propose aux utilisateurs de Facebook géolocalisés à proximité d’une catastrophe (via leur adresse IP ou au GPS de leur Smartphone) de rassurer instantanément l’ensemble de leurs contacts sur leur bonne santé.

Il suffit de répondre à une question en apparence simple (et tautologique, puisque seule la réponse « oui » est possible) : « Êtes-vous en sécurité ? ». Une fois la réponse enregistrée, la bonne nouvelle est diffusée automatiquement dans la Timeline de chacun de ses amis, mettant fin à l’angoisse de l’incertitude.

Depuis cette première activation en 2015, le Safety Check a été mis en œuvre 21 fois, dont seulement quatre fois dans le cadre initialement prévu d’une catastrophe naturelle. Dans l’écrasante majorité des cas (16/21), et dès son second déploiement, à Paris le 13 Novembre 2015, le danger auquel le réseau social a du faire face n’était pas un séisme ni un typhon, mais une attaque terroriste.

Exemple de Safety Check, source: Facebook

« The horror ! The horror ! »

Un séisme et un assassinat de masse sont deux réalités très différentes dont l’outil semble pourtant sans difficulté transgresser les frontières. Ce glissement en dehors des limites qui lui avaient été initialement fixées est d’autant plus spectaculaire qu’il nous paraît parfaitement naturel, et il est impossible de remettre en cause la légitimité de son activation lors des attentats de Paris ou des quinze autres attaques qui l’ont suivie. Quel réseau invisible relie, dans notre esprit, un tsunami au Japon et la tuerie du Bataclan ? Où se rejoignent ces deux événements ? Comment, au long de cette métamorphose, évoluent les concepts de danger et de sécurité ?

Le point de rencontre entre catastrophes naturelles et attaques terroristes est à chercher avant tout dans ce que ces événements menacent : dans les deux cas, ce qui est en jeu, c’est la vie d’un groupe plus ou moins important de personnes, toutes innocentes, dans le sens où les victimes sont frappées de façon relativement aveugle, en l’absence des distinctions habituellement effectuées dans le cadre, plus organisé, du combat ou de l’accident, entre les protagonistes de la violence et ceux qui en sont épargnées.

Ce double extrême, entre la force de destruction d’une part, et l’absence de discrimination parmi ses victimes potentielles font de ces deux types de catastrophes des brèches de nature identique, ouvrant une immense béance dans le réel ordonné. Leur violence est à la fois réelle et symbolique : sur la terre qui tremble c’est notre cosmogonie qui s’effondre (le sol n’est pas un point fixe ?), dans la bombe du terroriste c’est l’image de la vie en société qui explose.

L’attaque terroriste et la catastrophe naturelle sont tous deux des événements limite, des apocalypses qui ouvrent soudain notre ordre familier sur la même horreur, au sens très fort que lui a donné Julia Kristeva, cet abject indifférencié, ce désordre contre lequel se sont bâtis tous nos murs, tout notre langage et toute notre pensée. C’est par l’horreur que le Safety Check s’est propagé du tsunami à l’attentat, parce qu’un même sentiment d’impuissance, de point d’arrêt de la pensée, unit ces deux moments extraordinaires.

Le service de Facebook offre un rituel de purification efficace : en plongeant dans le réseau social, je constate qu’un ordre existe encore, parfois dérisoire mais toujours présent, dans lequel je suis inscris, puisqu’on m’invite à m’y manifester. Il y a un ordre, j’en fais partie, et il y a les autres, ces proches à rassurer, parfois avant même qu’ils ne se soient inquiétés. Facebook, le Safety Check et les SMS échangés au milieu de ces instants de terreurs témoignent de notre formidable capacité à reposer, au plus vite, les briques d’un ordre du monde balayé par une vague, un glissement de terrain ou la haine aveugle de quelques inconnus. Il faut, le plus rapidement possible, sortir de l’horreur qui a tout noyé.

Lieux de catastrophe

La question posée par Facebook aux utilisateurs du Safety Check est simple en apparence, et y répondre revient à suivre un algorithme assez rudimentaire. Il faut tout d’abord s’estimer soi-même potentiellement exposé à un danger, ou considérer que les proches que l’on souhaite rassurer le supposeront, puis décider que l’on se trouve hors de danger.

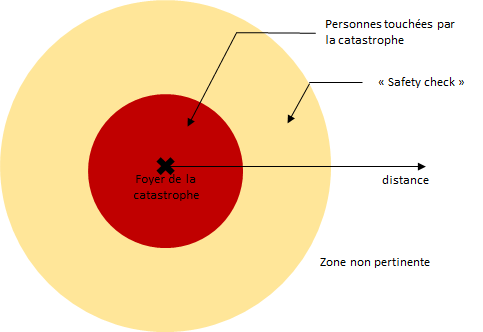

Dans le cas d’un séisme, d’une éruption volcanique ou d’un tsunami, la réponse à ces deux questions successives est relativement simple, et l’utilisation du safety check pose peu de problèmes. Une catastrophe naturelle est en effet un événement physique, étudié depuis que l’humanité y est confrontée, et sur lequel un certain nombre d’invariants ont été identifiés. Elle possède en particulier une cohérence géographique, héritée de ses origines physiques : un tsunami se déroule toujours sur les zones côtières, à proximité de l’épicentre d’un séisme ou d’un glissement de terrain en mer, une éruption a lieu dans les environs d’un volcan, une coulée de boue sur une pente soumise à des pluies, etc.

La portée de la menace que fait peser une catastrophe naturelle sur les vies humaines est relativement claire, et elle peut être résumée sans trop d’approximations à une zone géographique autour de son origine. C’est la raison pour laquelle le Safety Check est basé avant tout (et uniquement) sur la géolocalisation : savoir qui est menacé par une catastrophe naturelle revient grosso modo à savoir qui se trouve à quelle distance de la zone dangereuse.

On peut ainsi ramener la question de la sécurité à un simple problème de localisation : au-delà d’une limite maximale relativement simple à déterminer (une ville, une côte, une région sismique), la question posée par l’outil n’a pas de sens ni d’intérêt faute de menace. Trop proche d’un danger, elle reste sans réponse car ceux à qui elle s’adresse ne sont malheureusement plus en mesure de se manifester, puisqu’ils ne sont, précisément, pas en sécurité. C’est une des raisons (en plus du problème de responsabilité que cela induirait pour Facebook) pour lesquelles le Safety Check ne propose pas de répondre « Non » à sa question : il s’adresse uniquement à l’espace situé entre ces deux frontières, la surface des rescapés, de ceux suffisamment proches pour être touchés mais suffisamment loin pour être « en sécurité ».

Dans le cadre d’une attaque terroriste, cette typologie est bien plus complexe à établir, en raison de l’essence même de la menace. L’action terroriste est, par définition, imprévisible et insaisissable, capable de survenir à tout moment, sous n’importe quelle forme. C’est en tout cas ce que s’efforce à faire croire la propagande qui l’accompagne. Une fois déclenchée, une attaque terroriste présente bien moins de cohérence qu’une éruption volcanique, simplement parce que la dissimulation de son ordre, de son plan, est la première priorité de ceux qui y prennent part.

Deux dimensions majeures sont notamment escamotées dans la catastrophe terroriste par l’effort de ses commanditaires et de ses auteurs : sa portée (tout le monde peut être touché, du moment qu’il se tient de l’autre côté d’une frontière idéologique en général assez large) et sa durée (l’état de menace terroriste est permanent, tant qu’il existe un auteur potentiel). Dans ce contexte, l’activation du Safety Check devient extrêmement problématique : le limiter à une zone géographique revient à ignorer une potentielle attaque supplémentaire « ailleurs » (mais où ?), y répondre en tant qu’utilisateur revient à ignorer un potentiel danger qui me frappera « plus tard » (mais quand ?).

Méchants loups

Face au terrorisme, le sentiment de sécurité révèle, alors que l’on répond à la question posée par Facebook, l’étendue de son mystère. Je suis en sécurité parce que je suis en vie, conscient, dans un lieu familier (en général chez moi), avec ceux qui me sont proches. Dressés face à l’horreur, la maison, les proches, le langage sont l’îlot d’ordre où la conscience se protège, dressant les barricades que nous a transmises notre culture. Peu importe que la science ait conçu des bombes capables de pulvériser les murs les plus épais, ou que des menaces microscopiques puissent se frayer, à travers microbes et bactéries, un chemin dans les plus fines anfractuosités. Seul face à l’écran qui raconte l’horreur et demande de mes nouvelles, me voilà catapulté des centaines d’années en arrière, construisant la palissade, le mur, la barricade, taillant la pierre, étalant le torchis, cuisant la brique d’argile, du temps toujours déjà révolu où une frontière pouvait distinguer le dedans du dehors, le familier de l’étranger, la menace de la sécurité.

A mesure qu’avance l’humanité, les frontières migrent, se complexifient mais demeurent, simplement parce que la question à laquelle elle font face n’a pas de réponse : se sentir en sécurité, c’est toujours faire un pari sur l’avenir, c’est toujours se confronter au mystère indicible du temps, face auquel l’entendement demeure silencieux. La sécurité sera toujours un arbitraire temporaire, en attendant qu’un méchant loup jusque là inconnu ne vienne souffler la maison que l’on pensait invincible.

« Your body has a story to tell »

Ce mystère nous aimante, et nous a conduit à tenter d’extrapoler le futur en accumulant le plus d’informations possibles sur le présent et le passé. Nous avons constitué, au fur et à mesure du développement scientifique, un double complexe du monde que nous cherchons à rendre le plus exhaustif possible, et qui nous permet de prévoir, avant même qu’elle ne survienne, l’étendue géographique maximale d’une catastrophe naturelle.

De la nature, cette science migre désormais vers le corps, qui initie actuellement une profonde révolution conceptuelle. La miniaturisation des capteurs électroniques, l’augmentation de la durée de vie des batteries et le développement des technologies connectées autorisent désormais la colonisation de nos poignets, de nos pieds ou de nos doigts par une nouvelle génération de capteurs qui promettent de modifier radicalement la conscience que nous avons de nous-même et de nos comportements.

Si nous étions, depuis quelques années, un poids et une taille, nous sommes subitement devenus une température, un rythme cardiaque, un nombre de pas, un temps de sommeil, un temps assis ou debout, une vitesse, un rythme de course… Autant de paramètres désormais enregistrés en temps réel par la nouvelle génération de wearables, et qui tentent tous à leur manière de répondre à la même question mystérieuse : suis-je bien ? Suis-je en sécurité ?

Tous rescapés

A mesure que s’atomisent les grands mythes protecteurs sous l’éclairage cru du désordre et de l’horreur, la notion de sécurité se fait locale, individuelle, minuscule. Le collectif, l’Etat ou les institutions ont cessé d’être les indicateurs de ma sécurité, qui doit se penser désormais dans une dimension bien plus réduite : celle de mon corps, de mon rythme cardiaque, de la température de ma peau.

Facebook a d’ores et déjà intégré le changement d’échelle que son outil consacre : confronté à de nombreuses critiques sur l’arbitraire de la décision (prise jusque là par les équipes humaines de l’entreprise) d’activer ou non le safety check, le réseau social a confié le 17 novembre 2016 son déploiement à un algorithme mesurant la fréquence de certains mots clés identifiant des catastrophes dans une zone donnée. Si de nombreux utilisateurs semblent signaler un danger, il s’active automatiquement. Le résultat de cette décentralisation ne peut qu’être la multiplication de son déclenchement, pour faire face aux dangers infinis qui menacent sans cesse le fil ténu de nos existences, jusqu’à un état de safety-check permanent.

Seules les collectifs peuvent se penser en paix : à l’échelle individuelle et objective, l’unique certitude sera toujours le danger et le mystère de l’avenir, que ne combleront jamais entièrement la multitude de capteurs qui n’attend que notre angoisse à peupler. Dans un monde où je suis la mesure de toute chose, et où toute chose est mesure, le seul outil envisageable est alors un « non-safety check », à même de déterminer instantanément et automatiquement les victimes d’un attentat ou d’une catastrophe naturelle. La technologie est prête, et les capteurs de rythme cardiaque connectés à internet seront, dès leur adoption massive, capables de cartographier en temps réel le réseau immense des cœurs qui cessent de battre à chaque instant.

A travers l’écran de notre corps connecté, la vie se donne à voir dans le vertigineux mystère qui l’unit au temps. Elle est, jusqu’à sa fin, à chaque instant la rescapée de l’instant précédent, ce qui demeure parmi tout ce qui disparaît.

Lorsque les réseaux diffuseront en direct la lumière scintillante de nos cœurs qui battent et puis s’éteignent comme des étoiles au loin, la seule chose que nous, vivants, pourrons en dire, c’est que jusqu’ici, tout va bien. Avant le silence.