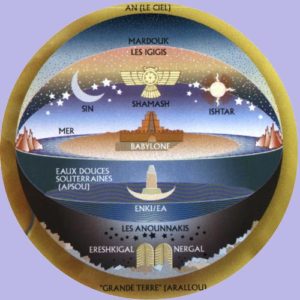

Dans la cosmologie mésopotamienne, l’une des plus anciennes qui soit parvenue jusqu’à nous, le monde s’organise en quatre parties bien distinctes. La Terre s’étend grosso modo des rives de la Méditerrannée, de la Mer Rouge, et du Golfe Persique, jusqu’aux montagnes du Nord de l’Arménie. Elle est bordée à son extrémité par deux Océans, puis par deux chaînes de montagnes qui forment d’immenses piliers sur lesquels s’appuie la voute céleste (An/Samu), et où évoluent les différents astres, reflets des Dieux. Sous la Terre se tient un immense océan qui en est son miroir, l’Apsu, domaine d’Enki/Ea. Au-delà, « l’En bas », Enfer sans retour, sous les ordres d’Eres-kigal et son compagnon Nergal.

A en croire cette représentation, tirée de différents mythes, l’Univers mésopotamien est donc relativement petit: c’est une sphère de quelques milliers de kilomètres de diamètre, centrée sur Babylone, qui contient les hommes et les dieux, et qu’un héros comme Gilgamesh arrive à parcourir intégralement pendant son existence.

Depuis les premières cosmogonies, notre Univers, cette somme abstraite qui est à la fois son propre contenu et contenant, n’a cessé de s’étendre dans de multiples directions. Les mythes, les religions et les sciences l’ont doté d’un passé de plus en plus riche et de plus en plus long, les observateurs et les voyageurs en ont progressivement transgressé les limites spatiales pour les repousser toujours plus loin.

En 1977, lorsque paraît sur les écrans le premier épisode de la saga Star Wars, avec ses quelques maquettes et sa bande d’acteurs inconnus, l’origine de l’Univers est fixée à environ 13 milliards d’années dans le passé. Ses dimensions spatiales, elles, sont devenues incommensurables, et l’on a d’ores et déjà recensé des milliers de galaxies à plus ou moins longue distance de la notre. L’Homme a débordé les limites de l’atmosphère, a marché sur la Lune. Il s’apprête à envoyer les sondes Voyager vers les planètes géantes aux noms de dieux latins qui transitent à des centaines de millions de kilomètres de la Terre, puis à les propulser au-delà du système solaire, porteuse d’un message adressé à un hypothétique lecteur extra-terrestre qui doit traverser les âges.

L’Humanité, plus que jamais, est face à l’infini, du temps et de l’espace, et tout semble loin, et tout semble long.

C’est cet immense, progressivement révélé au cours du XXème siècle, que George Lucas prend comme point de départ: « Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine». A l’infini vide et froid d’une science qui vient juste de découvrir un objet bien trop gros pour ses moyens d’étude, Star Wars substitue une galaxie bouillonnante de vie, agitée de combats immenses et de machines spectaculaires. On retient souvent de la saga l’inventivité et la richesse de son univers : elle offre à une génération confrontée subitement au vide gigantesque une épopée à la taille de sa solitude à la fois minuscule et immense, et repositionne l’être humain au cœur d’un réseau d’équilibres étirés à l’infini d’étoiles en planètes, de lunes en astéroïdes. Dans les premières trilogies de Star Wars, rien n’est jamais vide, tout se connecte, tout fait sens, tout se lie: planètes, destins individuels, empires, familles, pouvoir. La totale cohérence de l’univers narratif est posée comme un axiome, bien visible, au centre du récit: la Force est ce qui justifie Star Wars en tant qu’épopée en même temps qu’elle est le moteur de l’intrigue. Elle est un objet fictionnel étrangement auto-réalisateur: sans elle, sans cette signification qui connecte l’univers pour le ramener à une échelle humaine, intime, intelligible, le récit qui la fait naître ne peut exister, en tout cas pas avec la même intensité pour le spectateur de la fin du XXème siècle.

Star Wars, alors, au rythme d’une trilogie tous les vingt ans, a accompagné plusieurs générations depuis 1977, formant la fondation d’un mythe dense nous permettant d’imaginer, de ressentir, de nous projeter dans cet immense « lointain » et « longtemps » de notre univers. Nous avons cru à la Force car elle est justement ce lien qui nous manquait pour nous unir à nouveau au cosmos.

Quarante années séparent le plus ancien épisode de Star Wars et la sortie de l’épisode VIII, en décembre 2017. Ceux qui ont découvert les premières aventures de Luke, Leia et Han à vingt ans en ont désormais soixante, quant à ceux, comme moi, qui ont suivi la sortie de la Prélogie (épisodes I, II, III) pendant leur adolescence, les voilà rattrapés par la trentaine.

Le monde de 2017 est à la fois proche et lointain de celui de 1977. Bien que l’exploration spatiale eût pu passer alors pour le progrès technologique la plus à même de transformer durablement l’être humain, elle n’a que très peu avancé au cours du vingtième siècle. Depuis Apollo 17 en 1972, personne n’a remis le pied sur la Lune. L’Homme ne s’aventure plus au-delà des 500 km qui séparent le sol de l’ISS, les navettes spatiales se sont succédées dans les airs puis se sont éteintes. Les sondes Voyager resteront, pour longtemps, les constructions humaines les plus éloignées de la Terre: les deux petits vaisseaux filent vers les limites du système solaire, et ils voyageront plus de 40 000 ans avant de croiser une nouvelle étoile, un nouvel horizon. L’Espace a changé de statut: de Nouvelle Frontière, il semble comme définitivement hors de portée. Vaste néant dont on ne sait plus bien quoi faire.

Cosmologie moderne: le système solaire, entouré par le « Nuage d’Oort ». (échelles de distances logarithmiques), Source: Wikimedia

C’est dans ce contexte que les studios Disney, après avoir racheté Lucasfilm en 2012, ont choisi de remettre en scène les personnages de la Trilogie originale, Luke, Leia, Han et leurs interprètes respectifs, restés éternellement associés à ces rôles. Si ce choix peut avoir de nombreuses explications narratives ou commerciales, il est surtout chargé de sens d’un point de vue mythologique. Dans un jeu de dédoublement permanent, les épisodes VII et VIII mettent en effet au prise leurs héros et tout l’univers de la saga avec le passage du temps, celui, réel, qui a vieilli les acteurs et transformé la société de l’autre côté de l’écran, et celui de la fiction, qui semble hésiter entre rester prisonnier d’une boucle infinie comme dans l’épisode VII, ou bien accélérer pour tenter de rattraper le réel, comme dans l’épisode VIII.

Cette nouvelle trilogie est donc, avant tout, l’histoire d’une transition, de la décomposition progressive d’un mythe et de la dilution inéluctable de ses héros dans le temps. Elle ne met plus en jeu le destin de la galaxie, mais nous confronte avec le désastre de l’oubli, du changement, de l’incertitude d’un futur qui semble hésiter entre plusieurs directions.

Le manichéisme parfois assez simpliste des anciennes trilogies est le premier à en faire les frais. Loin de devenir la figure christique que pouvait laisser pressentir l’épisode VI, Luke, le dernier Jedi, s’est laissé dominer par sa peur et ses doutes face à l’échec de l’initiation de Ben Solo. Que s’est-il réellement passé la nuit où le maître a brandi son sabrolaser au-dessus de son disciple endormi? Que Luke ait ou non rengainé son arme ne change finalement rien à la légitimité de la colère de Ben. La perception prend le pas sur l’intention, et le spectateur ne pourra jamais faire la différence entre les deux versions de la scène qui lui sont présentées. La Force est devenue subjective, ambiguë, trouble. La vérité elle-même est engloutie, diluée dans cette confrontation sans témoin.

Les combats entre les Jedis et les Siths, entre la Rébellion et l’Empire, sonnaient, dans les précédentes trilogies, comme des alternances au sein d’un univers moral clos et relativement bien défini. L’épisode VIII, en même temps qu’il révèle l’ambition derrière la soif de destruction de Ben/ Kylo, place l’enjeu philosophique bien au-delà d’un combat entre le bien et le mal. Il met en scène la montée d’une rage nihiliste dont la haine du passé, incarnée par le dernier élève de Luke, s’acharne à détruire toute structure, tout cadre bénéfique ou maléfique, au prix d’une inéluctable apocalypse. La tension qui sous-tend cette nouvelle trilogie sonne donc comme un prolongement des questions qui hantent notre réel: dans ce moment de transition où les idéologies du XXème siècle, l’une après l’autre se craquellent et, et où un futur incertain s’ouvre à nous, choisirons nous de tout détruire ou de préserver certaines valeurs?

Du fait de sa position unique dans la culture occidentale, Star Wars plonge son propre récit dans l’abime de ces questionnements: The Last Jedi peut se lire comme l’errance d’un mythe qui ne sait pas encore quoi préserver de lui-même pour s’adapter au monde qui s’étend devant lui, d’une science-fiction qui a déployé ses récits avec brio au cours du XXème siècle, et marque un point d’arrêt face à futur trop grand pour elle. Cette errance, les studios Disney ont choisi de l’incarner à travers celle des héros et des acteurs soudainement propulsés dans la lumière il y a quarante ans, les confrontant de plein fouet aux promesses non tenues, à la désillusion, à l’espoir et à la perspective de leur disparition, imaginaire ou malheureusement bien réelle, comme le rappelle l’épitaphe à Carrie Fischer qui conclut l’épisode VIII.

Face à cette catastrophe inéluctable, Han Solo a choisi le déni et l’illusoire nostalgie d’un temps figé (l’épisode VII semble n’être qu’une redite, un écho ou une visite de l’épisode IV) et Luke l’aveuglement de l’exil lointain. Deux attitudes identiquement destructrices: la fuite de Luke fournit le prétexte qui engendre l’ensemble du récit de la nouvelle trilogie (lui qui voulait se faire oublier…), tandis que la mélancolie de Han le guide, au hasard de ses trafics, vers le Faucon Millenium (« Chewie, we’re home ») et initie en même temps la chaîne de péripéties qui le propulseront vers l’étreinte mortelle avec son fils, son futur refoulé, refusé. Du mythe, Disney a conservé la tragique ironie, celle qui emmène chacun des héros dans une boucle infiniment répétée, vers l’accomplissement de son destin.

Il est encore trop tôt pour savoir de quoi ce travail d’auto-digestion du mythe accouchera dans l’épisode suivant, mais l’attitude de Leia se distingue, dans The Last Jedi, de celle de ses compagnons. La situation est, tout au long du film, de plus en plus catastrophique pour la Résistance qu’elle dirige, privée de tout soutien allié, décimée par la violence du Premier Ordre, et par sa puissance technologique largement supérieure. Dans ce contexte sombre, Leia fait preuve d’une acceptation d’ordre quasi mystique, et livre un combat devenu symbolique, voire presque poétique, au nom des valeurs morales dont elle est la gardienne, et qui tremblent comme une minuscule flamme au milieu d’un espace immense.

Derrière Leia, c’est toute la science-fiction du XXème siècle qui bascule dans un imaginaire post-apocalyptique, fait de fuite, de cachette, d’espaces déserts, de feux lointains, et du souvenir d’un récit fondateur, de valeurs à transmettre coûte que coûte pour éviter que notre culture s’éteigne.

Cette troisième trilogie est le moment de ce basculement. Depuis les premiers mythes écrits en Mésopotamie, et jusqu’au Grandes Découvertes du XVème siècle, à chaque fois que le monde s’est agrandi, c’était sur un nouvel émerveillement, une nouvelle surprise: plus d’êtres humains, plus de vie, plus de territoire. Depuis que nous avons, à grand renforts de télescopes et de fusées, percé les limites de l’atmosphère, nous avons découvert un univers immense mais effroyablement vide. Face à cet absence de lieu où atterrir, c’est à la fois les projets de la science et ceux de la fiction qui se retrouvent subitement dans le néant, privés de destination dans l’espace ou dans le temps.

Star Wars, alors, est l’histoire d’un mythe qui se recentre soudainement sur des valeurs devenues à la fois minuscules et essentielles. Si la science a, depuis Copernic, permis d’imaginer une cosmologie dont notre Terre n’est ni le centre ni le point de départ, elle en a en même temps révélé la banale fragilité, et par là-même la valeur infinie qu’elle représente, fébrile anomalie toujours au seuil de son propre anéantissement.

La science-fiction semble avoir bouclé son voyage d’un siècle. Elle marque une pause, et se dépossède du progrès. Puisque le futur et le lointain ne sont plus entre ses mains, elle entre en résistance, et tente de faire perdurer autant qu’ils peuvent l’être le ici et le maintenant.

« A Pale Blue Dot », photo prise par Voyager 1, en Juillet 1990, montrant la Terre vue depuis 6.4 milliars de kilomètres, presque invisible dans l’éclat du Soleil.